******** → 2022年の定例活動はこちら

2023年7月30日 すぎなみ環境ネットワーク主催の「夏休み親子クラフト教室」に参加しました (文字をクリックしてご覧ください)

2023年7月 定例活動

暑い日が続く中 夏休みも始まりいよいよ夏本番です 今回は5名の精鋭部隊が作業にあたりました 熱中症にならない様に注意しながら

コナラ稚樹育成エリアの草取り 西側エリアの作業道下草刈(手鎌で)とカシノナガキクイムシ対策トラップのメンテナンスを行いました

日時 2023年7月22日 10:00-13:30

捕獲したカシノナガキクイムシは180グラムでしたが前回(7月8日)から2週間なので月単位換算360グラムでまだまだ猛威をふるっています(昨年の8月9月自主活動では9月上旬で減少)

コナラ稚樹育成エリアは伐採後日当たりが良く順調に多数育成中(下草を丁寧に除去されるメンバーが愛着を持って作業された結果でも有ります)

西側皆伐エリアに植栽したコナラは(3本ずつ3カ所)日当たりが良すぎて1か所は葉がやけて弱っているがまずまずの様子です(降雨少で高音が続き乾燥という条件ですが)最後に皆で水やり(ペットボトルに汲んだもの)しました

西側エリアは公園協会の刈り払い機での下草刈りがなされていないので作業道を手鎌で人力で実施(一人での作業でしたがよい仕事をされました)

早目に昼食休みを取り熱中症対策としました

観察の森に移動して クサギの開花を確認しました。チャノキに絡むツタ類のサネカズラは(先月の除去作業もあり)見当たらぬも が絡みついていたので除去しました 観察の森にはクロアゲハなど蝶がたくさん飛んでいました

2023年7月臨時活動

カシノナガキクイムシの最盛期を迎えていますので

カシナガトラップのメンテナンス(捕獲したカシナガの死骸の廃棄と量の確認・アルコールの補充・トラップ故障チェック)を行いました

日時 2023年7月8日 15:30〜16:30

参加者 2名

場所 済美山自然林

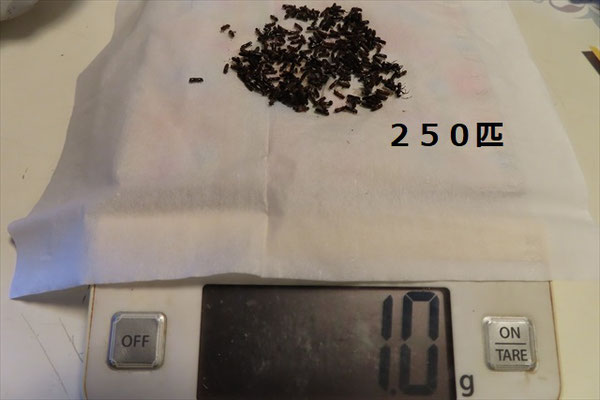

捕獲したカシノナガキクイムシは287グラムで6月定例(207グラム)を上回りました 推定で71,750匹となります(1グラム当たり250匹として)

甘いアルコールに誘われてコガネムシが多数トラップにかかっていました(フィルターとなる金網の目を細かく改善してみました)

ヤマユリ・オニユリの開花時期ですが これらも例年より早まっていました 定例活動(7月22日)には終わっているかも知れませんので個別的に観察されてはいかがでしょうか

2023年6月定例活動

梅雨の晴れ間、暑い中での

定例活動となりました。

日時: 6月24日(土)

10:00-14:30

参加者: 7名

済美山自然林

左(上):保護エリアの除草作業

右(下):ヤブミョウガの花とカシナガトラップ

活動内容:

<済美山自然林>

●カシノナガキクイムシの回収とカシナガトラップの維持管理

1~2週間前からコナラ10本にペットボトル使用のトラップを設置していましたが、そこから回収したカシ ノナガキクイムシは、総重量207g、約5万匹(1g当り、約250匹)となりました。

トラップの中の誘引用アルコールの入れ替えとトラップの修理も行いました。

●コナラ稚樹や希少保護種(キンランなど)の育成管理

コナラの稚樹や希少保護種のまわりの除草を行い、保護柵の杭やロープの補修も行いました。

それ以外のエリアは、東京都公園協会により20㎝の高さでの除草が進行中です。

数十本あると思われるコナラの稚樹が順調に生育していました。

<観察の森>茶畑のチャノキに絡むつる性植物の除去・侵入する幼木の除去

チャノキの生育に支障をきたすため、チャノキに絡みついている多数のサネカズラ・ヘクソカズラ・カラスウリ、茶畑に侵入していたクサギ・アオキ・ナンテン・ケヤキなどの幼木を除去しました。

済美山自然林の様子 6月22日に下草刈(希少種保護エリアと昆虫エリアを除き刈高20cm)なされました

観察の森の様子

2023年5月定例活動

日時:5月27日(土)10:00~14:00

参加者:6名

活動内容:済美山自然林において,損傷や老朽化した保護柵の杭,ロープの取り替えや新設を行った。

新たに昆虫等のすみかとなる草むらエリア,チゴユリの群落エリアに保護柵を設置した。

東側地区および西側地区のコナラの稚樹の周辺の除草や,柵や保護する樹木を見えやすくするためにそれらの周囲の除草を行った。

2023年5月 茶摘み・釜炒り茶

恒例のFIT杉並会 第6回目となる

「茶摘み・釜炒り茶」イベントを実施しました

日時:2023年5月3日(水)憲法記念日

場所:観察の森 茶畑(茶摘み)

善福寺川緑地サービスセンター(釜炒り茶制作)

今年は温暖な春であったため(他の植物同様)チャノキの生育も早まっていたので八十八夜直後にもかかわらず一芯二葉の新芽が育ち過ぎているきらいがあった。釜炒り茶の製造工程では今年より鍋を二つにして作業効率を高めた。その成果か不明ですが新茶の香りが高く、渋味の少ない美味しいお茶が出来ました。 FITからも2名のゲスト参加が有り総勢10名の参加で賑やかに和やかに楽しみました

2023年4月23日 杉並の 「わだまつり」にクラフトで参加しました (左の文字をクリックしてご覧ください)

2023年4月定例活動

久しぶりに定例活動です(3月25日も降雨にて中止となりました)

日時 4月22日(土) 9:30-14:30

参加者 9名

活動内容:グループを3つに分けて

⑴9時30分より済美山自然林 東側北斜面に作業道の階段を設置しました。枯損木伐採に伴う重機の通過跡を利用して写真のように善福寺川サービスセンターから援軍(本隊?)を頂き無事終了しました。今後は北側エリアの作業が容易になります。北斜面にチゴユリが多数咲いていました

⑵1月に移植したコナラ稚樹エリア(西側)にハナニラその他植物が地表を覆ってしまったので除草作業を行いました

⑶キンラン・ギンラン観察会

4月21日に続き11時から開始しました。10時30分に観察の森で準備・待機して11時から観察会を開始。土曜日でもあり30名程度の参加者が来場され、先ず観察の森のギンランの後 済美山自然林に誘導してキンラン・ササバギンラン(合計3種)更にジュウニヒトエ・アマドコロなどを観察して興味のある方がたはエゴノキの開花・ムサシアブミを堪能された。今年は暖かい春のため開花が2週間程度早まり、キンラン・ギンランの株数も大きく増えて今後が期待されます(杉並区環境団体から21日はすぎなみムーサ代表22日は井草・水とみどり支援隊代表がお見えになりました)

2023年1月定例活動

恒例の1月の野鳥観察会(2018年1月以降6年目定点観察)と新年安全祈願を実施、それからコナラ稚樹を移植しました

日時 1月28日(土) 10:00-14:30

参加者 8名

活動内容:

10時に和田堀公園内和田堀池(武蔵野園前)に集合してFIT杉並会メンバーのみで野鳥観察会(リーダー吉原さん)を実施。今年のハイライトはオオタカの飛翔する姿を(比較的低空で飛んでいた)しっかりと観られたことです。なお和田堀池は再びかいぼり中。またアオゲラは自然林で作業中に現れて虫をつつく姿を長時間観察できた。その他の野鳥も例年とほぼ同様で周辺の環境には大きな変化は起きていないと推定される(善福寺川の工事は相変わらず継続中)

自然林で昼食を摂り

御神木のイヌシデ大木に神棚を設営、清水神官により新年安全祈願を行いました

その後 コナラ稚樹を西側エリア圃場に移植しました 稚樹の根を痛めないようにしてポットに入れ近所の公園からペットボトルで給水し根付くよう水決めして杭を立てシュロ縄ロープで囲い作業完了

圃場3メートル四方の3つの角地の 50センチ四方に5本のコナラ稚樹を移植 今後 育成の良いものを残す予定です

🐦野鳥観察会 2023年1月28日

☟安全祈願の様子です

⇩コナラ移植作業の写真です⇩

開花情報 八国山などから

石田祐三さんからカワズサクラ・ウグイスカグラ・コスミレなどの開花情報が届きました

どの花も普通なら当地周辺では花期は3月前後からとなっています

河津桜は昨年は2月3日に開花確認していますので、

ウグイスカグラやヒイラギナンテン(香り有)

コスミレもやはり生息環境が良好な場所のようで、

2度咲となったようです。

最近の草木の開花時期や2度咲きなどの傾向を見ていると、

きないのでしょうかね。今後も注視していきたいと思っています。

2023年1月 危険木等 伐採作業

安全確保と元の薪炭林(雑木林の一種)に戻すために危険で枯死した樹木(多くは高木)が伐採されました(1月5日 現地を訪問して確認しました)

2022年の定例活動

2022年1月からの各月の報告はこの下の「◯◯月はこちらから」をクリックされるとその月の報告にジャンプしてご覧になれます

| 新春八国山はこちら | 1月定例はこちら | 3月定例はこちら | 4月定例はこちら | 5月イベントこちら |

| 5月定例はこちら | 6月臨時作業 | 6月定例はこちら | 7月臨時作業 | 7月定例はこちら |

| 8月自主はこちら | 9月臨時作業 | 10月定例はこちら |

12月定例活動

師走の寒さ中でしたが、

日時:12月24日(土) 10:00 -14:00

参加者:7名

活動内容:

林内の様子

10月定例活動

秋晴れの天気に恵まれた定例活動でした(先月9月24日は降雨で中止)

日時:10月22日(土) 10:00 -14:00

参加者:13名(含む東京都公園協会関係者2名)

活動内容:

「済美山自然林」

・東京都公園協会による「安全確保」を主眼とした(日照や持続性確保も兼ねる)樹木伐採・大きな枝打ち作業結果と「樹木図」での確認作業(*確認作業の結果記録は下記の樹木調査図を参照)

・シイタケ栽培用のコナラのホダ木作り(今回は伐採時期から栽培には不適かも知れないが先ずはやってみよう・将来は(栽培実績を積んでから)小学生など一般参加も視野に入れて行く

・コナラ実生稚樹の栽培エリアを決めてマーキングして保護する。大宮中学清掃活動での落ち葉溜め(土壌が良いのでカブトムシ幼虫とコナラ実生が盛ん)と新たに伐採・枝打ちにより日照豊富な水道道路沿いの二つのエリアを保護エリアとした

・西側の皆伐エリアの下草刈りを実施 大量に草類がはびこっていたのでスコップ・鋤・大鎌・手鎌・熊手を駆使して全員で力作業を実施

・カシナガトラップの撤去は清水さんが個人的に実施された

・コナラの切り株(カシナガ被害防止のため短く玉切りされた)を円形に整列して腰掛けに活用

・入口付近にあった危険な大きなかかり木も伐採時に除去されたので立ち入り禁止のトラロープと危険表示版を撤去した

「観察の森」

午後も自然林の下草刈りを行い全員が疲労していたので園内を一周して観察と確認を行った。クサギの実が綺麗に付いていたが剪定したので量は少ない。ヒガンバナは開花が少なかったが、そもそも株数が相当減少している(上空を常緑の大木が覆うためか?)。ヤマホトトギスは春先には株数が増えたので期待していたが開花せず、勢いも衰え今後消滅してしまいそうで危惧される。チャノキは強剪定や通常の剪定(開花が多数確認された)の違いを今後注視する。11月の活動で徒長枝を剪定する予定。

9月自主活動

8月末から危険な大径木の業者による伐採が開始され安全対策がなされ巨木で遮られた場所に光が差し込み風景が一変しています。

また、中間を抜ける通路の両サイドの下草刈りも実施され見た目がスッキリしています。コナラの枝はシイタケ栽培に適した寸法にカットされていますので栽培に挑戦したいと思います。

日時:9月3日(土) 午前11時〜12時 参加者 2名

作業の目的はそろそろカシノナガキクイムシ(カシナガ)の活動が終了する時期に差し掛かるので捕獲したカシナガの回収(第5回目)を行った

前回8月11日から23日目で捕獲量は40グラム(約1万匹)でした。誘引用のアルコールも底をついたのでこれで今季のカシナガトラップは終了とします。捕獲瓶を回収しました。九月定例活動時に全員でトラップ本体の撤去・保管を行います。

観察されたのはボタンヅルとツルボでノアザミはまだ蕾の段階。またコクワガタもいました。

8月自主活動

旧盆の休みを利用して自主活動をしたので報告します。

日時:8月11日(木)

観察の森では、以前から気にかかっていた東側エノキの太い掛かり枝が落下していた。直径30cmくらいあるので作業中でなく幸いであった。切り取った跡がないことから、自然落下と想定される。広葉樹は思ったより腐るのが早いようだ。またヘッドランプが落ちていて、夜間誰か侵入したようだ。

ついでに入口前保護エリアのタチクラマゴケを覆っている雑草を刈り取り除去した。

自然林のカシノナガキクイムシの回収 前回より20日近く経つので第4回回収を行った。結果は100gで2万5千匹となった。エタノールは今回注入し空になった。次回回収は月末頃か。

南西側にあるアザミにカナムグラが覆いかぶさるようにはびこっていたので除去し、周辺を坪刈りした。

皆伐地のコナラの1本に実がなっていた。ようやく根付いたようだ。

コバギボウシが見頃です。キンミズヒキ、ツリガネニンジンも咲き始めました。イヌコウジュが沢山出ています。秋が楽しみです。ここのキンミズヒキは2m近くあり、とても背が高いです。他所ではせいぜい股下くらいでこんな大型のものは見たことありません。お時間のある人は覗いてください。

7月定例活動はこちら

7月定例活動

本格的な真夏の猛暑日の定例活動となりました

日時:7月23日(土) 10:00-13:00

参加者:8名

活動内容:

「済美山自然林」

・カシナガトラップの手入れ 捕獲したカシノナガキクイムシの回収(シーズンのピークは過ぎたはずですが相当数を捕獲)トラップにアルコールを補充し部品の確認(3名で分担)

・希少種保護エリアの下草刈り(5名で担当)今後は希少種名記載の札(テープ等で制作)を添付が好ましい(下草繁茂時に希少種が目立たないため)

・コナラの稚樹が確認できており、それは落ち葉溜めの付近に集中していますので保護エリアとしてロープで囲んであります。今回はササなどを除去し保護作業実施しました。今後の管理方法について情報収集・学習して将来のコナラの地産化ができればと考えております

・大型枯損木から大きな落枝の新規発生 伐採対象テープの付いたコナラの大枝が落下していた(昆虫保護エリア内)今年設置したヤマユリ保護柵のロープを押し潰す状態で落下 危険度が高いので枯損木の早期伐採が望まれます

カシナガ3回目の回収作業の結果は150gで約3万7千匹となりました。このまま今夏は収束に向かうのか継続して観察します。初めにマスアタックを受けた水道道路際のコナラはほぼ枯れました。

「観察の森」

観察路の下草刈りと稚樹の整理 通路内と通路沿いでの雑草繁茂を避ける草刈り 大鎌(センターより2つ追加支給され合計4鎌)と剣先スコップ2つ(こちらも新規支給)が活躍しました

善福寺川歩道から良く見える(ゴミ捨ての防止を兼ねて)ヒガンバナ生息地の下草刈りも重点的に実施しました。猛暑下の活動にて熱中症の危険が高いので早めの弁当の後1時間だけ(12:00-13:00)として早目の終業としました

稚樹の撤去作業で会員の間で見解の相違がある樹種もありますので保存・育成する樹種について話し合う予定です

オマケ 森の酒場(クワガタが酔いしれていました

7月臨時活動はこちら

7月臨時活動

済美山自然林に設置したカシノナガキクイムシトラップ、前回の点検から2週間を経過したことから、点検・回収作業を中心に作業を行いました。

日時:7月9日(土)10:30~11:30

〇カシノナガキクイムシトラップの点検・回収

カシノナガキクイムシトラップで今回捕獲した約7万匹(総重量は253グラム。1グラム当たり約250匹。+α)

まだまだ自然林のコナラへのカシナガのアタックは続いているようです。

〇ユリの開花

ヤマユリとオニユリが咲き始めています。

〇コナラの稚樹

済美山自然林内の落ち葉溜めでコナラの稚樹が育っていました。

これまでも稚樹が発生していたのかもしれませんが、毎年の草刈で絶えていたのかもしれません。

今回、稚樹発生エリアをロープで囲い草刈りを避けるようにマーキングしました。

今後、自然林内の空スペースへの植え替えで、自然林の若返りを図ることに期待です。

〇おまけ

和田堀公園のオオタカの幼鳥3羽が地面に降りて遊んでいました。

カメラマンに取り囲まれても気にすることなく、自由に動き回っていました。

捕獲したカシノナガキクイム

今年も咲いたオニユリとヤマユリ

済美山自然林で見つけたコナラ稚樹

オオタカの幼鳥たち

6月定例はこちら

6月定例活動

6月とは思えぬ猛暑日の中での作業となりました。

昨年に続き済美山自然林ではカシノナガキクイの被害が見られます。

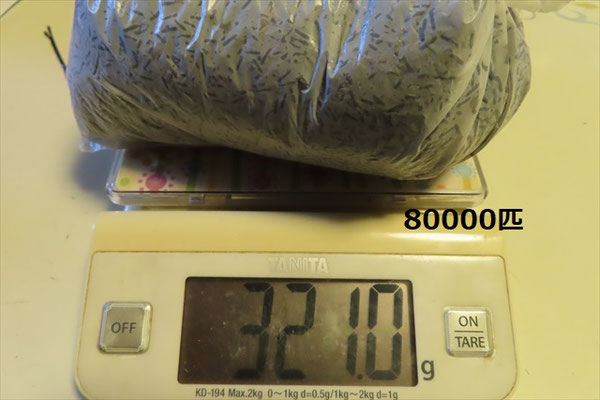

先にコナラ10本に設置したペットボトルを使用したトラップから回収したカシノナガキクイムシは、なんと約8万匹!

1本当たり8千匹を捕獲したことになります。

(回収したカシノナガキクイムシは総重量321グラム。1グラム当たり約250匹)

また、今回は、トラップ作成未経験者を対象に、清水さんによるトラップ作成講習と設置作業も行いました。

ヤマユリとオニユリは、まだ蕾のままです。半月後には白とオレンジの花を咲かせ始めるのでは。

作業の帰り道、和田堀公園のヒマラヤスギにオオタカの幼鳥を見つけました。

日時:6月25日(土)10:00~14:30

参加者:FIT会員10名

活動内容:

済美山自然林

・希少種エリアの整備(刈り出し・ユリに絡んだツルの除去)

・カシナガトラップ作成と設置

・カシナガトラップで確保したカシノナガキクイムシの回収

観察の森

・観察路の整備及びヒガンバナエリアの草刈り

カシノナガキクイムシのトラップ作成と捕獲したカシノナガキクイムシの回収の様子

済美山自然林の希少種保護及び観察の森の整備の様子

自然林で見つけた植物や昆虫。おまけ和田堀公園のオオタカ幼鳥

6月臨時活動

6月臨時作業

まだ大量発生はしていない様に見えますが今年も左の写真のタイプのカシナガトラップを据え付ける臨時作業を実施しました

日時 2022年6月4日(土) 午前10時から12時まで

場所 済美山自然林(東西両エリア)

昨年はコナラ・クヌギの全数にトラップを設置しましたが今年は狙われそうな大きな元気なもの9本を選んで2Lペットボトルを素材とした連結モデルを樹木1本に3つのトラップを設置しました

参加者はFIT杉並会から5名東京都公園協会から1名ご参加いただきました

好天で気持ちの良い天気の中高齢者集団は頑張って予定どおりの作業をこなしました

なお、今年の済美山自然林の整備計画ではお願いした危険木で中央通路に近く通行人に危険なものを先ず優先して伐採、その後(予算等が許せば)エリア内の枯損木伐採、東側エリア中央部ゾーンの日照改善のために樹木剪定(枝打ち)の予定とのこと

下草刈りは希少種保護マーク部分は残して作業 また 昆虫保護エリアについてはササを残すために浅く刈る部分と放置する部分に分ける また通路付近の雑草は通路侵入とゴミ投棄対策の面から保護エリアをセットバックして作業される予定です

5月定例はこちら

5月の定例活動

済美山自然林と観察の森で、希少種エリアの整備やチャノキの剪定作業などを行いました。

5月イベント

5月イベント 茶摘み・釜炒り茶作り

今年も観察の森に茶摘みの季節がやってきました。(今年の八十八夜は5月2日とのこと)

日時:5月7日(土)10:00~14:30

参加者:FIT会員7名

(善福寺川緑地サービスセンターにご協力頂きました)

観察の森は、嵯峨侯爵の敷地跡にあり、森の中には、ツバキやナンテン、センリョウ、マンリョウなどの花木があります。

チャノキも当時の敷地にもあったと思われます。

午前中、茶摘み作業です。

昨年刈り込んだチャノキは大きく新芽を伸ばしていました。

各自黙々と作業を行い、1時間ほどかけてそれぞれビニール袋に半分ほどの新芽を摘みました。

午後からは、摘んだ茶葉を使っての釜炒り茶作りです。

鉄釜の代わりに中華鍋で生茶葉を炒って、ゴザの上で揉みながら水分を飛ばす作業を繰り返しました。

完成した釜炒り茶は、早速味見。ほど良い渋さのある美味しいお茶に仕上がりました。

FIT杉並会が監察の森の茶摘みとセンターで釜炒り茶制作は今年で5回目になりました(2020年はコロナ禍で中止)過去の報告は下記をクリックするとご覧になれます

茶摘みの様子

釜炒り茶作りの様子

<お茶について簡単に>

〇煎茶

煎茶は、摘んだ茶葉を蒸して(熱を加えることで発酵を止める)、揉みながら作る。

〇釜炒り茶

釜炒り茶は、蒸さずに鉄の釜で炒って(熱を加えることで発酵を止める)、揉みながら作る。

〇ウーロン茶

ウーロン茶は、摘んだ茶葉を室(ムロ)で干し、発酵をさせ、途中で火を入れ発酵を止めて作る。

〇紅茶

紅茶は、最後まで発酵させて作る。

今年の反省から来年の改善点

| (準備品) カセットコンロ、ガス缶、支那ナベ、菜箸、ザル、テーブル、うちわ、ビニールシート、ビニール袋(茶摘み採取用とお茶持ち帰り用)、急須、ゴザ、薬缶、湯呑と軍手は各自持参 |

|

(改善項目)カセットコンロ 2台必要(小ロットでの作業が熱効率が良い)

支那鍋(フライパンで代用可能)は2台必要 ザルは必須(沢山 最低でも4個程度あった方が良い) 軍手は清潔なものでゴムなど付いていないもの(素の軍手) 手揉み時の(膝の保護用に)野外用座布団があると良い 薬缶(電気ポットを借りずに済む) |

4月はこちら

4月の定例活動

今年もキンラン、ギンランが花を咲かせる季節となりました。午前中は、キンランなどの希少種エリアの保護作業と一般の方々を迎えての観察会、午後は、観察の森を散策し、春の花などの観察を行いました。

日時:4月23日(土)10:00~14:30

参加者:FIT会員9名

(東京都公園協会の方にも参加頂きました)

済美山自然林では、複数のキンランが咲き始めていました。ギンランも一株発見です!その他、ジュウニヒトエやホウチャクソウ、チゴユリなどの山野草が花を咲かせていました。

観察の森では、ギンランが10株ほど花を咲かせています。その他、イヌザクラ、ムクノキ、ヒメコウゾが花を咲かせていました。

希少種の保護作業の様子

済美山自然林と観察の森で見つけた花たち

3月はこちら

3月の定例活動

時折小雨が舞う中での作業となりましたが、済美山自然林の樹木調査、希少種エリアの整備、外来種駆除(写真はオニアザミ)等を行いました。

日時:3月26日(土)10:00~14:30

参加者:FIT会員9名

(東京都公園協会2名にも参加頂きました)

済美山自然林や観察の森の樹木も少つづつ芽吹き始め、林床にはスミレの群落も見られました。

落ち葉の下にキンラン、ギンランの新芽が顔をのぞかせていて、今年ももうすぐ花を咲かせてくれそうです。

作業の様子

済美山自然林と観察の森で見つけた花たち

1週間前(3月19日の写真)

1月はこちら

1月の定例活動

今年最初の活動。風もなく暖かな日差しの中で、野鳥観察会と安全祈願等を行いました。(コロナ感染に気をつけての活動です)

日時:1月22日(土)10:00~15:00

参加者:FIT会員10名(今年度合格2名)

(午前の部)

〇野鳥観察会

吉原さんを講師に、和田堀池の周辺を中心に、午前中2時間たっぷりと野鳥観察を行いました。見つけた野鳥は計21種(昨年1月の観察会では17種)。途中オオタカも探してみましたが、今回は残念ながら見れませんでした。

(確認した野鳥たち)

アオゲラ、アオサギ、アトリ、エナガ、カイツブリ、カルガモ、

(午後の部)

〇安全祈願

済美山自然林のイヌシデをご神木に、今年1年間の杉並会の活動の安全祈願を行いました。

〇済美山自然林の観察

東京都公園協会明石さんにご参加いただき、済美山自然林の今後の取り扱いについて観察を交え意見交換を行いました。今後の自然林の管理のイメージが少しずつ湧いてきた感じです。

1月 済美橋付近で見られた生き物たち ほか

八国山はこちら

2022年新春の八国山緑地からの情報を石田祐三さんからいただきました

コナラの切り株に発生した自生シイタケ。

コメント:今年もこの寒い時期に元気よく成長しており、計7本確認(2022.1.3)。野生シイタケは売りものとは比べものにならない程美味とのこと。毎年ながら、傘が開く前に突然全て消えてしまいます。

経過観察等のために、1本ぐらいは残しておいてほしい。

光と影による雪模様。

コメント:ごく普通に見られる雪解けの光景のよう(?) 影は写真右側から左側に移動しますが、この写真はたまたま影と残った雪とが直線上で一致した状態のもの。これ以前の道全体に覆われた状態から途中の段階の変化は未確認で不明です。地面の状況や周辺の影響等も関係した結果のようです。

両写真の霜柱ともほぼ(八国山緑地内で)同じ場所の溝で撮ったもの(2022.1.3)。昨年末から零下の日が続いたため、透き通った綺麗な階層構造の柱状になっています。有名な高尾山のシモバシラとは違いますが、身近に観察できる氷の造形美の一つでしょう。写真(右)の画面左側の霜柱は小石を持ち上げています。

ついでながら、霜柱がどれ位の荷重迄耐えられるか試算してみました。

圧縮破壊強度は氷の純度、温度、結晶軸方向等に依存して大きく変わるようです。市販の多結晶氷のデータでは、-5°Cで 3 x10<6> Pa(N/㎡)。小石を持ち上げている霜柱の表面積を約10㎠とすれば、破壊する荷重は310 (kgw)となる(力持ち!)。

普通の大人が5人乗ればつぶれる程度の強さがある。実際には、土などが混ざり氷の純度が落ちれば更に低下するでしょう。一応の目安にはなります。